Introduzione in occasione dell’inaugurazione della mostra “X. Premio Fondazione VAF. Posizioni attuali dell’arte italiana”, il 14 giugno 2024 presso la Stadtgalerie di Kiel.

Caro Presidente della città Aust, Caro Console onorario Meyer, caro signor Volker Feierabend, caro signor Thorsten Feierabend, cari artisti italiani, Signore e Signori,

Vorrei anche dare personalmente il benvenuto al Presidente del Mart – Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, Vittorio Sgarbi e, a nome del Consiglio di Amministrazione della Fondazione VAF, alla Presidente Elena Pontiggia, giunta qui oggi da Milano. Il Consiglio di fondazione non è solo responsabile degli artisti e delle opere selezionate, ma ha anche riposto la sua fiducia in me per collocare le opere qui nell’edificio insieme ai miei colleghi e per introdurne il contenuto questa sera.

Quest’anno presentiamo per l’ottava volta la mostra concorso del Premio Fondazione VAF. Si tratta di una mostra che si concentra sull’Italia e mira a far conoscere meglio l’arte italiana in Germania. Non solo sullo sfondo delle crescenti tendenze nazionalistiche in Europa e nel mondo intero e dell’appropriazione dell’arte per ideologie o schieramenti politici, mi sembra importante ripetere da questo palco alcune frasi che ho già pronunciato due anni fa all’inaugurazione del IX Premio Fondazione VAF:

In un momento in cui i confini nazionali sono sempre più al centro di discorsi politici, possiamo e dobbiamo chiederci fino a che punto i confini geografici e nazionali possano essere determinanti per uno spazio culturale o artistico, o se debbano esserlo del tutto. La digitalizzazione globale e le distanze sempre più ridotte suggeriscono che anche le diverse formulazioni artistiche si stanno avvicinando per formare un linguaggio visivo-artistico onnicomprensivo. Punti focali e temi locali si fondono con aspetti e discorsi internazionali. Le differenze tra i diversi Paesi sembrano appianarsi, forse addirittura dissolversi. Le ultime due grandi mostre mondiali d’arte contemporanea, Documenta e la Biennale di Venezia, dimostrano che si tratta di un errore. Entrambe si sono poste l’obiettivo di mettere al centro la produzione artistica del cosiddetto Sud globale. Uno sforzo importante e atteso, ma anche un segno che all’interno del mondo dell’arte globale esistono ancora gerarchie e posizioni di supremazia che possono essere ricondotte anche ad attribuzioni geografiche e a ordini mondiali basati su di esse. Questo porta all’idea che esistano ancora idee e categorizzazioni stereotipate quando si guarda a Paesi, aree culturali e religioni diverse.

Un premio come il Premio Fondazione VAF, che sceglie i confini nazionali come criterio, ma che allo stesso tempo li supera e mostra le posizioni artistiche selezionate in un altro Paese, permette anche di avere questi punti di vista sfaccettati e multistrato oltre che di vedere l’arte. Per me è anche un simbolo del fatto che l’attraversamento delle frontiere, la mediazione e la comunicazione sono mezzi fondamentali per andare a fondo di questi stereotipi e, nel migliore dei casi, prevenirli. Infatti, anche se il Paese Italia costituisce la cornice di questa mostra, non dobbiamo perdere di vista il fatto che tutte le opere sono formulazioni artistiche individuali che si basano su influenze culturali indipendenti. Le singole opere ci danno l’opportunità di superare ogni confine e attribuzione mentale e di concentrarci sulle singole posizioni.

Quattordici posizioni sono visibili nella mostra che si inaugura oggi. Tredici giovani artisti e un premio onorario, il cosiddetto Premio alla carriera, che quest’anno viene assegnato all’artista Marcello Morandini, nato a Mantova nel 1940. Sono lieto di avere l’opportunità di esporre opere di questo protagonista dell’arte concreta di rilevanza internazionale. Anche il fatto che sia stato rappresentato con opere alla Documenta del 1977 depone a favore della sua importanza. Le opere di Morandini formano un gioco di luci e ombre, di linee e superfici, che ancora oggi affascina per la sua grande chiarezza formale.

Ma veniamo alle giovani posizioni di questa mostra e iniziamo il tour immaginario attraverso le sale espositive. Subito all’inizio, si viene accolti da sculture e rilievi in filo metallico. Roberto Fanari, nato nel 1984 a Cagliari, in Sardegna, vive oggi a Milano. Il suo lavoro è caratterizzato dallo stretto intreccio tra linea, spazio e figura. Il filo di ferro è il suo materiale principale, con il quale esplora le questioni della forma, della figura tridimensionale e del disegno. Allo stesso tempo, riconosciamo in queste figure un esame della tradizione pittorica occidentale. Sceglie quindi la scultura figurativa classica libera, il rilievo o la forma dell’arazzo come mezzo di rappresentazione. La sua persona gioca sempre un ruolo nella ricerca del motivo. Per esempio, vede il rilievo “La mia casa è una fortezza” come una rappresentazione della sua casa. Oppure l’opera “Sana me” come autoritratto, che lo raffigura come guerriero con un’armatura a squame di pesce e catene sulla testa e sulle braccia. Tre nicchie nell’armatura sono riempite di medicinali come simbolo dell’odierna armatura protettiva. Tra l’altro, questi elementi ricordano fortemente la venerazione delle reliquie e le relative promesse di salvezza nella cultura cristiana, al più tardi dal Medioevo. Anche le fiamme dell’inferno sembrano diffondersi lungo il bordo inferiore della scultura.

Nella stessa sala si trovano le opere di Teresa Giannico. Nata a Bari nel 1985, vive oggi a Milano. Con le sue opere, facciamo un salto nelle attuali possibilità di produzione di immagini digitali. Quelli che a prima vista sembrano dipinti classici, si rivelano a un secondo sguardo disegni digitali basati su tecniche di collage digitale. I suoi motivi sono quelli classici della storia della pittura occidentale: paesaggi, interni, nature morte, ritratti individuali e di gruppo. L’artista scompone digitalmente le immagini raccolte su Internet e sui social media in piccoli frammenti fotografici, che poi riassembla in nuove immagini. Sembra un tentativo di decostruire le nostre tradizioni pittoriche e di esaminare criticamente la loro continuazione automatica.

Abbiamo scelto il suo ritratto di tre giovani uomini come motivo paradigmatico del titolo del programma annuale di quest’anno. Qui in mostra, il ritratto è appeso alla parete a vista di fronte all’ingresso delle sale espositive, visibile da lontano. Accanto a questo ritratto si trovano le opere di Michele Tajariol, nato a Pordenone nel 1985. “Corpo Estraneo” sono maschere ricavate dalle cinture di sicurezza. Indossate dall’artista stesso nelle fotografie, oscillano tra protezione e costrizione, tra sicurezza e costrizione. Allo stesso tempo, pongono domande al soggetto dell’artista e quindi anche alla libertà dell’arte in generale. Un’altra maschera costituisce il punto di partenza del dittico “Fake Face”: l’artista ha tirato una maschera, costituita da un collage fotografico di varie parti del suo viso, sul proprio volto per generare un ritratto fotografico di se stesso. Il sé artistico come assimilazione di frammenti di altri.

Da queste opere politico-identitarie arriviamo ai lavori costruttivi di Monica Mazzone. Nata a Milano nel 1984, vive oggi tra Milano e New York. Le sue astrazioni sono il risultato dei calcoli più precisi, in cui le regole della geometria sono prese come principio guida. È il desiderio di visualizzare gli stati emotivi e trasformarli in un puzzle di superfici astratte, forme geometriche e sfumature di colore impeccabili. Formalmente simili, ma in totale contrasto, sono le opere concrete del vincitore della menzione d’onore Marcello Morandini nello studio adiacente.

Gentile pubblico, nell’ambito delle mostre del Premio Fondazion VAF, mi viene ripetutamente chiesto se posso identificare qualcosa di tipicamente italiano, qualcosa di speciale che continua ad emergere in queste mostre. Una caratteristica è certamente il modo in cui affrontano e analizzano esplicitamente la storia dell’arte classica occidentale e le sue tradizioni pittoriche.

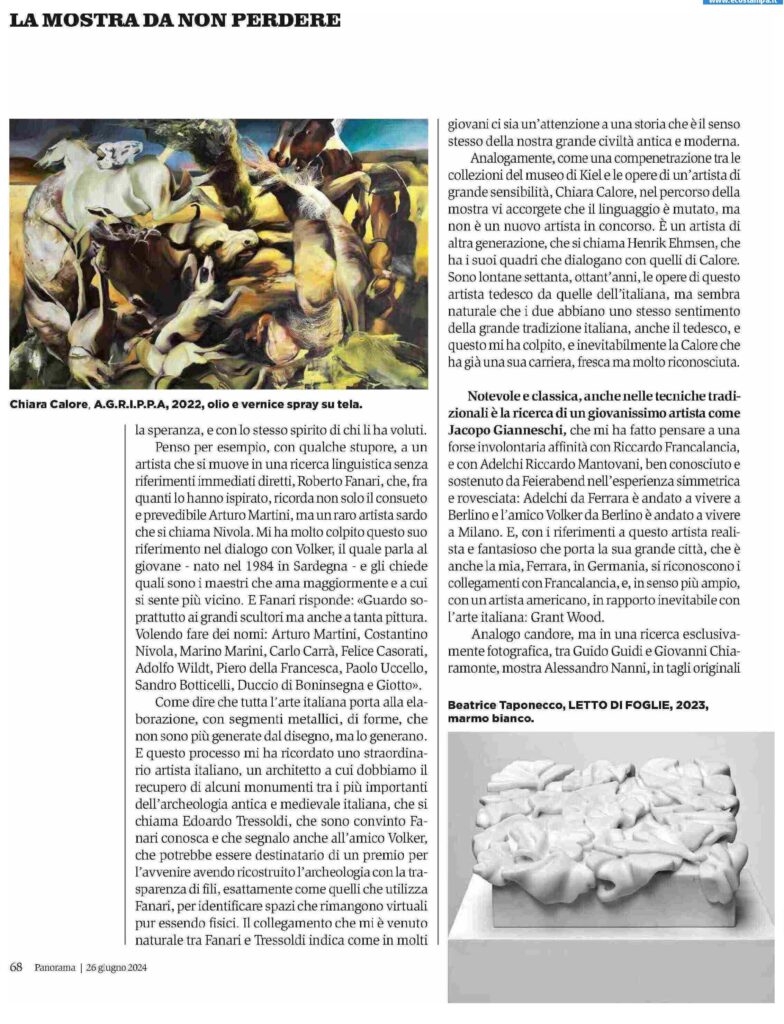

Se vogliamo, con Jacopo Ginanneschi e Chiara Calore nella vetrina di fronte alle sale della Fondazione Heinrich Ehmsen, abbiamo due rappresentanti che si confrontano decisamente con il linguaggio visivo della pittura classica occidentale: Jacopo Ginanneschi è nato nel 1987 a Castel del Piano in Toscana, dove tuttora vive e lavora. I suoi dipinti testimoniano la sua predilezione per la pittura toscana del XIII e XIV secolo. Ciò si può notare già solo nella tecnica, in cui applica la pittura a olio dopo aver steso la colla di coniglio e il gesso sul supporto di legno. I motivi mostrano chiaramente la combinazione di temi allegorici cristiani e architetture storiche con figure e spazi contemporanei.

Chiara Calore, nata ad Abano Terme nel 1984, vive a Venezia. Nei suoi dipinti di grande formato, attinge a motivi di quadri noti come “Déjeuner sur l’herbe” di Manet o “La grande odalisque” di Ingres, combinandoli con altri motivi per creare spazi pittorici ibridi. È una pittura opulenta che ci sfida a decodificare questi mondi pittorici ibridi. Dalle ingenue pitture rupestri alle forme liquide delle rappresentazioni digitali, tutto ciò che la nostra storia dell’arte e la nostra cultura visiva hanno da offrire sembra essere incluso. E non in modo puramente arbitrario, ma assemblato in dipinti esteticamente composti.

Un’altra vetrina della nostra mostra si concentra sui disegni iperrealistici di Valentina Diena, nata a Milano nel 1996 e che ancora oggi vive e lavora in città. Disegnati con precisione artigianale con matita colorata su carta, i suoi oggetti quotidiani sembrano essere esaminati nei minimi dettagli. Utilizza un paio di stivali Doc Martens rossi, una macchina da scrivere o un tubetto di vernice spremuto per esplorare le questioni della feticizzazione degli oggetti sotto forma di esagerazione e ingigantimento. I riferimenti alla Pop Art e all’iperrealismo americano sono qui chiaramente riconoscibili.

L’uso del marmo è certamente un must in una mostra di arte italiana. Beatrice Taponecco, nata a Sarzana nel 1987, vive oggi nel piccolo paese di Pulica, non lontano da dove si estrae il marmo di Carrara, famoso in tutto il mondo. Gli elementi naturali sono fonte di ispirazione per le sue sculture, che realizza con un’ampia varietà di tipi di marmo. La pietra grezza viene trasformata dal suo trattamento scultoreo in una scultura raffinata che gioca con la luce, la forma, la levigatezza, la rugosità, la solidità e la fragilità.

Nella stessa sala sono esposti i dipinti della più giovane partecipante a questa mostra. Nato a Senigallia nel 2000, Davide Quartucci vive oggi tra Senigallia e Milano, dove studia pittura all’Accademia di Belle Arti di Brera. Ci trasporta in un mondo immaginario con creature mistiche e mitiche che scrutano e osservano la natura in modo quasi malinconico, concentrandosi sul più piccolo dettaglio, sia esso un fungo, un formicaio o un piccolo buco nel terreno.

Una stanza più avanti, le fotografie di Alessandro Nanni osservano da vicino l’ambiente circostante. Nella tradizione della fotografia documentaria, ci mostra la sua visione della città natale di Carpegna, nel Montefeltro, in Italia centrale, dove è nato nel 1991. Ora che vive a Milano, ha una visione distanziata del luogo e ci mostra fotografie che contrastano con le visioni della zona che circolano su internet, ad esempio: Palazzi del XV secolo e paesaggi che ricordano l’armonia rinascimentale. Invece, vediamo strade bruscamente interrotte, cortili desolati con polli, fagiani o cucce di cani o giochi d’ombra formali su superfici brulle.

Di fronte, i dipinti di Adriano Annino, nato a Napoli nel 1983 e oggi residente a Milano. I suoi dipinti appaiono come documentazioni dell’ambiente quotidiano. Uno sguardo all’ambiente privato dell’artista. A un’analisi più attenta, si nota che elementi dei singoli dipinti ricompaiono negli altri. Il mezzo pittorico esprime una concezione più fotografica dell’immagine, che unisce la qualità dell’istantanea alla natura morta dipinta. Ci troviamo qui nella sala degli specchi delle immagini, presi nel ciclo continuo della nostra cultura visiva.

Lo stretto legame tra pittura e fotografia si ritrova su un altro piano nelle opere di Debora Garritani al centro del nostro spazio espositivo. Nata nel 1983 a Crotone in Calabria, oggi vive anche a Milano. Ciò che sembra pittura è in realtà fotografia. In questo modo, l’artista si ricollega a un discorso che è stato discusso più volte fin dall’invenzione della fotografia. Secondo le sue stesse dichiarazioni, l’artista basa la creazione delle sue fotografie sull’iconografia della pittura, in particolare quella rinascimentale, fiamminga e simbolista. Crea immagini oniriche in cui l’idea di vanitas gioca sempre un ruolo di sottofondo e risuona.

Antonio Barbieri, nato a Rho in Lombardia nel 1985, vive oggi a Grosseto in Toscana. Già dai titoli delle sue opere si evince che l’artista trae ispirazione per le sue sculture da forme naturali o le raffigura direttamente. Le utilizza per creare sculture geometriche e quasi fiabesche con l’aiuto delle tecnologie digitali e della stampa 3D, che si collocano tra strutture naturali e tecnoidi. Non sono affatto minacciose, ma affascinano con la loro monumentalità giocosa e quasi infantile.

Come si può vedere, la mostra del Premio Fondazione VAF di quest’anno riunisce ancora una volta una grande varietà di approcci artistici e di temi. Per concludere, vorrei sottolineare che questa mostra è solo una piccola selezione dell’attuale scena artistica italiana. Come avrete notato dai luoghi di residenza citati nel mio intervento, la maggior parte degli artisti rappresentati in questa mostra vive a Milano e nel nord Italia. Purtroppo, la disparità tra nord e sud Italia sembra esistere ancora.

Infine, vorrei ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione della mostra qui alla Stadtgalerie Kiel. In particolare il mio team. Per l’impegno, la calma e la professionalità con cui hanno gestito gli ostacoli che comporta l’allestimento di una mostra di questo tipo. In primo luogo Sönke Kniphals, che ha avuto l’arduo compito di organizzare il contenuto delle opere d’arte, a lui sconosciute fino a tre o quattro settimane fa. Vedrete che ci è riuscito benissimo e ha creato un emozionante percorso nell’arte italiana. Vorrei anche ringraziare Stephan Tresp che, insieme al suo team, è responsabile dell’installazione pratica delle opere d’arte nelle nostre sale. Si tratta di: Hans Golz, Sebastian Scherl, Sascha Kayser, Timo Milke, Erik Aaderma, Gerret Scholz, Dennis Paulsen e la nostra volontaria FSJ Anouk Matezki. Infine, vorrei ringraziare gli artisti per i loro pensieri e le loro immagini visive e, infine, Simona Di Giovannantonio, che anche quest’anno è stata una referente competente per tutte le questioni relative alla parte italiana.

Vorrei ringraziare voi, caro pubblico, per la vostra attenzione e augurarvi una piacevole serata alla Stadtgalerie Kiel.

Dott. Peter Kruska

Direttore della Stadtgalerie Kiel

English

English